首页﹀

【我与林毅夫】江正行:1985年夏季的邂逅

2017-04-21

内容摘要:

【编者按】

本文由新结构经济学研究中心在林毅夫教授从教三十年《我与林毅夫老师》征文活动中选出。本文作者江正行,原中共滁州市委办公室主任。

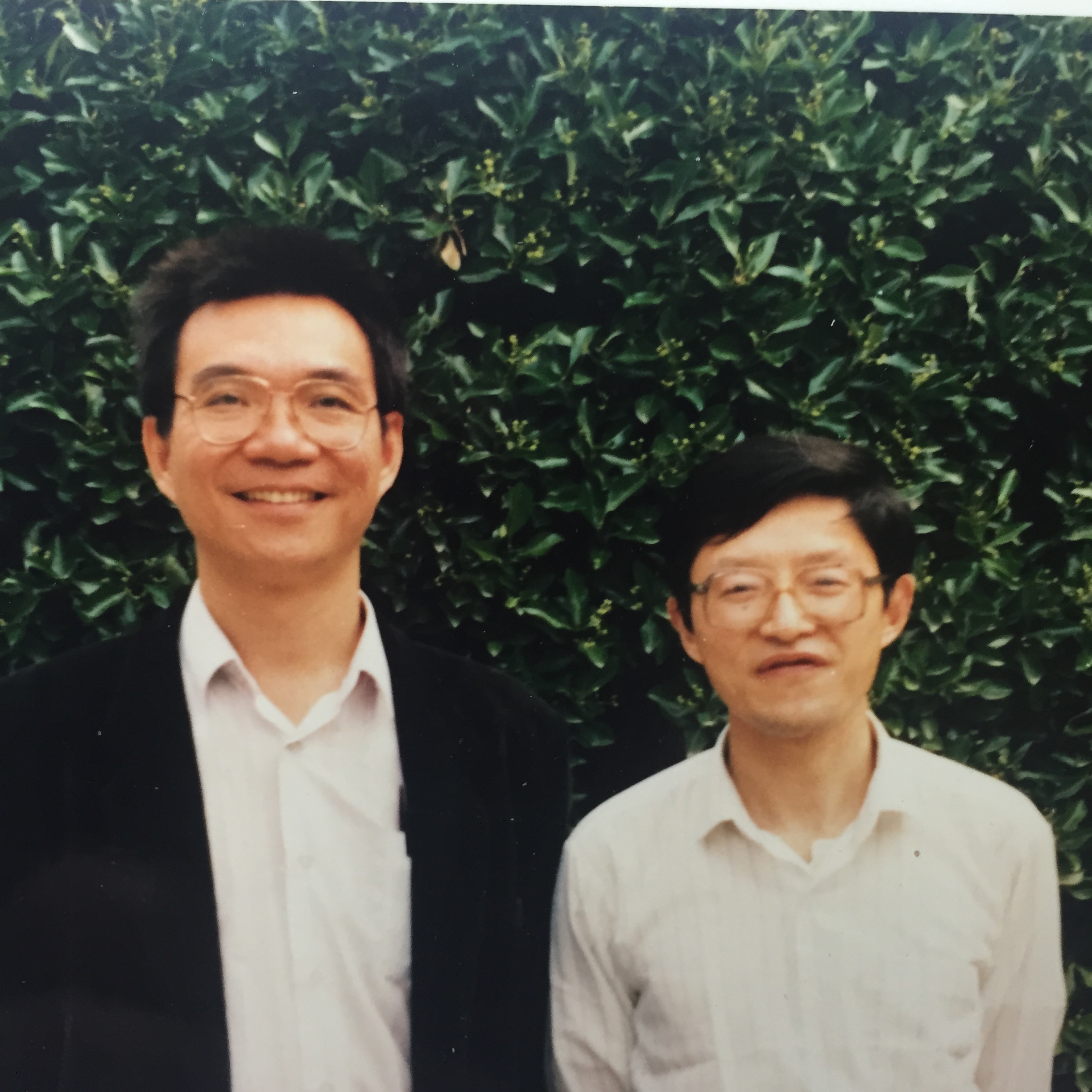

1985年夏季的邂逅

江正行

那时的我,是安徽滁县地委农研室的调研科长。7月下旬的一天午后,我稍稍提早一点来上班。刚走进静静的办公楼门厅,迎面楼梯上走下来一个青年人,像是要找什么人。我扫了一眼,个子蛮高,身体好像很棒,下身一条牛仔裤,上身一件厚厚的针织短袖衫(那时还不知道“T恤”),头发留得很长。“这个人没事跑这里来干嘛?”因为难以判断那人的身份,我心里犯着嘀咕。

上班的时间到了,我在办公桌前做着事。主任领进一个人来。哦,就是我在楼梯上遇到的那位。主任交代,让我帮助他找全区分县的国民经济统计资料。

我记得当时介绍的名字叫林正义。而他的到来很不一般:由北京大学经济系的书记教授杨勋陪过来,到省里后又增加了省委农研室的副主任刘家瑞。他们在宾馆里简单向我们介绍说,林正义是台湾人,在美国芝加哥大学读博士,这次来滁县地区调研,是为了搜集博士论文实证部分所需要的材料。请地区的同志认真做好接待。

当时的滁县地区因为率先搞农业“大包干”,已经火了好几年。专家学者,名记作家,各路大小干部,外国友人,络绎不绝。大名鼎鼎的“中国农村发展问题研究组”的大部分成员,于八一年在滁县搞了一个多月的的调研,写出了一批影响很大的有关农村改革的研究报告。滁县虽然地方不大,也算是见过世面的。对于林毅夫的到来,虽觉得身份上有点“统战”的特殊色彩,和自己想象中的学者很不一样,但心理上似乎也并没有接待名人那样有一份兴奋和紧张。倒是由于我家在文革中因为“海外”的缘故,吃了很大苦头,对于接触境外人,始终抱有警觉,保持着一定的距离。

地委专门把副书记使用的一辆日本尼桑轿车派出来全程服务。我陪同林毅夫于7月24日到了滁州市(县级)的琅琊乡、滁东乡,这两个属于近郊农村。25日下午又去了凤阳,县委书记王豫新向他介绍了建国后凤阳农业发展的曲折历程以及实行“大包干”责任制后发生的巨大变化。第二天,又去了最早搞“大包干”的梨园乡及其下属的小岗村。还看了一个8户农民联办的龙兴石粉厂,专门加工用于玻璃原料的石英砂。27日到的了天长县,先在县里搜集和分析有关资料,29日访问了号称天长“西伯利亚”、最早搞责任制的安乐乡,顺便又开车去了近邻的江苏盱眙县东阳乡。当天晚上,就留宿安乐。记得那晚很热,房间没有空调、电扇,身上的汗不干。林毅夫和乡党委书记周万贵就坐在乡政府的院子里,聊了很久。乡下蚊虫很多,赶也赶不完。林毅夫似乎只专注讲话,并不顾那恶劣环境的干扰 。经历过7年农村生活的我心里在想,多年在海外生活的他,受得了吗?

几天下来,我内心和他的距离,慢慢缩短起来。我留意到,他非常重视统计资料,实地调查前,要花很多时间在统计资料上作足功课;调查完之后,他又会提出相关统计资料中还没能得到答案的问题,写出来,让我联系找人答复。至于在调查现场,他只是注意地听和记,很少插话和提问。而那些介绍者,在我看来也都是惯常的路子,并没有什么出彩的地方。陪同过程中,我一直感觉比较平淡,直到经历了几个精彩的瞬间。

一次闲聊,林毅夫对我说,他把几个县的国民经济统计资料都看了,觉得来安等县的资料质量较好,而有的县质量差些。他的话让我很吃惊。这个相近的看法,我是花了两三年时间才形成的。“为什么你两三天就搞清楚了?”他回答说,靠对这些统计资料的判读。因为各个数据之间,存在着逻辑关系。质量好的数据,它们之间的逻辑关系是合理的,如果不合理,又不能给出其他有力的解释,数据的质量就差。还有一个判断方法,就是凭

直觉。“直觉——!?”我心头一震。过去我们学唯物主义哲学,早已把“直觉”、“先验”之类的概念批判得无立锥之地,难道“直觉”也是一个可靠的认识工具?

在滁州调研后期,因为 各地补充提供资料需要一些时间,林毅夫抽空去了趟上海。再回到滁州时,是个中午,由于事先宾馆安排未衔接好,他提了个旅行袋,直接到了我的家。“你吃午饭了吗?”“还没有”他微笑着回答。“哎呀!我们刚吃过。锅里还有点饭,要不凑合着吃点?”是不是补做了一两个菜记不清楚了。总之他吃得很香 ,还对我们的雪里蕻炒毛豆赞不绝口。临了,他说:你们家的饭菜比宾馆的好吃多了。那年月,我们还没有宾馆饭店吃腻了的体验。但他的夸奖,很让我们高兴。

吃完饭,他也不嫌弃,就在我们家一张小钢丝折叠床上和衣休息。起来后,我们之间有一段聊天对话。

“你的调查报告我看了,”——那是我之前送给他的。八四年中央农研室在全国布点开展农村固定观察点调查。滁县地区的点是我负责,我带着调查组在村子里住了四十多天,之后又花了二十多天完成调查报告,其中两万多字的综合报告由我执笔。

“这是我在国内看到的关于责任制的最好的调查报告之一。”林毅夫这样评价。

听到这句话,我似乎感到浑身血流的温度都升高了。之前虽然这个报告也受到好评,但没有像这么高的。

“不过你的分析方法还不够规范。其实对任何社会问题,都可以用经济学的方法进行解释。”我努力地琢磨着其中的意思。

他接着又说:批判“大胆假设,小心求证”是不对的。搞科学研究,就是要先提出理论假说,然后去证明它。接着他又提到理论研究中,研究者“直觉”的重要性。

这些观点我此前闻所未闻。整个一番话听下来,我感觉如电光火石一般,打开了一扇我从未涉足过的思想大门。

多少年之后,当年林毅夫来滁州调研的过程,我都淡忘了。要不是为写此小文,翻出了当时的笔记,连去过哪些地方,都没了印象。然而那天下午在我家里的这段“钢丝床谈话”,深深地印在我的脑海里,并且对我后来的研究经历,产生了长久的影响。

林毅夫建议我学一些西方经济学理论。他到北京工作后,专门给我寄来了英文版的宏观经济学和微观经济学教科书。可惜我英语不行,读不懂。后来他又寄赠我亲笔签名的《制度、技术与中国农业发展》、《中国的奇迹》,北大中国经济研究中心的《简报》更是连续寄了多年。受着这些无形的激励,我学习了一些宏观、微观经济学,制度经济学等方面的著作和 文章。在我担任市委政研室主任后,我又要求同事们尤其是年轻人学习这方面的基础理论。这些理论知识,虽然与我们从事的市县一级政策研究相距较远,但有没有这方面的知识功底,在工作水平上差距明显。

林毅夫教授对我调研成果的高度评价,让我建立了搞研究的充分自信,这也许是最重要的。后来我读《改造传统农业》,了解了“贫穷而有效率”、“小农理性”等概念。彼时有点恍然大悟。原来当年我的调研报告中所采取的立场,与此不谋而合。而我观点形成的路径,则是我下放农村时的观察和体会。而林教授关于“直觉”的解析,则让我能够依赖自己思维的潜能,跳跃式地大胆提出自己在研究基础上形成的带有突变性的新观点。我也因此常被领导同事和朋友们评价为“有思想”、“有观点”。

遗憾的是,总结四十年调研工作的职业生涯,我没能在理论上有什么建树,没有什么值得称道的研究成果,有负于林毅夫教授当年的厚望。2011年退休后,我每年利用一段时间重回当年固定观察点的村庄,围绕着“社会转型”这一中心问题,进行系统的观察调查,比较自由地对感兴趣的问题开展研究,希望能够取得以前在工作岗位上不可能取得的研究成果。

2013年12月5日,在中断了10多年联系之后,我从北大CCER网页找到一个邮箱地址,试着给林毅夫教授发了一封短信。十分意外地,仅隔三个小时后,竟然收到了他的回复!信中写道:“正行兄:您好! 很高兴收到您的来邮。知道您退休后身体康健,继续发挥余热研究农村问题,大作请发到这个邮箱,一定仔细拜读。 有了您的邮址了,下次到了滁州时一定事先联系,过来拜会。想来距离上次到滁州又有十来年了,变化一定很大?到北京时也欢迎您到北大来小坐茶叙。 祝好! 毅夫”

当今在财富界,人们习惯把其中的人分为“土豪”和“贵族”。依我观察,在学界,也有“土豪”和“贵族”之别。有的人浑身包装着各种学术头衔,向人们炫耀着亮瞎人眼的学术经历,以“学”争名,以“术”获利,庸俗势利。而林毅夫教授,则属于学界的“贵族”。他不但有丰厚的、质量上乘的理论财富,更有高贵的品格,崇高的目标追求,高尚的处世之道。即便于我这无名之人,他几十年来谦谦有礼,真诚相待。他用磁石般的魅力,从内心吸引着我,让我向他的身边走去。

2017年4月3日