首页﹀

北大“林班”,转眼5年了

2025-10-16

在北京大学,

有一个特别的班级,

同学来自不同院系和年级,

他们一同探寻中国奇迹的内在规律,

用中国视角回应世界难题。

小班教学、思想碰撞、现实关怀,

成了这个班与众不同的标志。

而“林班”的背后,

是年逾七十仍在“创业”的

林毅夫教授。

他是中国最具国际影响力的经济学家之一,

更是把理想与教育紧密相连的学者,

从学成归国到深耕学术,

再到身体力行推动教改,

林毅夫的人生始终与时代脉搏同频共振。

林毅夫教授与“林班”学生在一起

一、士不可以不弘毅

大时代中的个体抉择

在中国当代经济学界,林毅夫无疑是一个极具传奇色彩的名字。他1952年出生于台湾省宜兰县,自小深受父亲影响,将“振兴中华”铭刻于心。1979年中国改革开放大幕拉开,年仅27岁的林毅夫以惊人的勇气投身祖国怀抱,根据那句从小熟记的“士不可以不弘毅” 改名“林毅夫”,进入北京大学攻读经济学硕士。

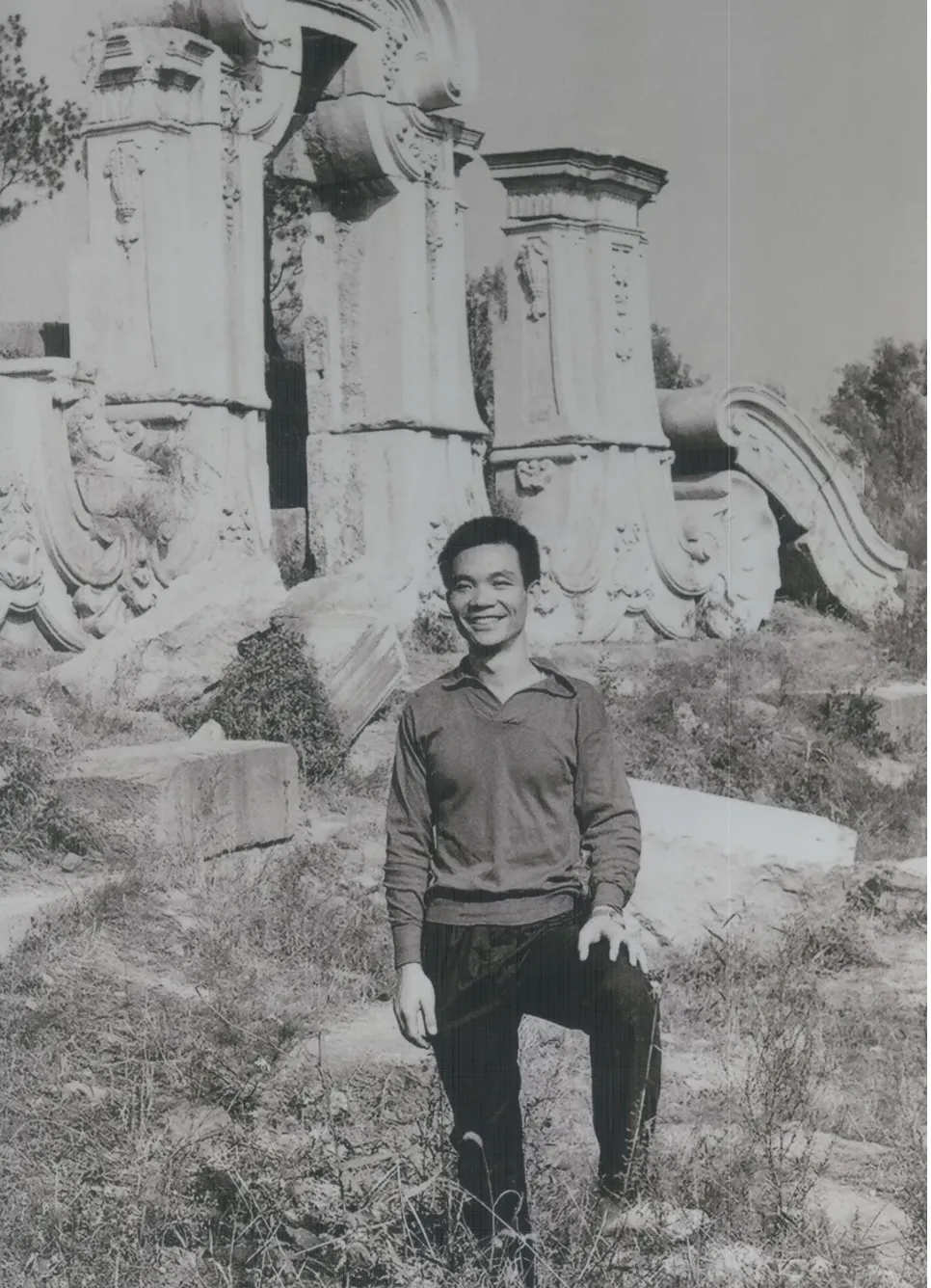

青年林毅夫

1980年代初,他因机缘得到诺贝尔奖得主舒尔茨的青睐,赴美国芝加哥大学读博,仅用四年拿下经济学博士,又在耶鲁大学完成博士后。当时的他,完全可以选择在美国过上安稳生活。但1987年,林毅夫却带着30箱资料毅然回国,成为改革开放后首位自欧美名校毕业即归国的经济学博士。

之后,他在做官和做学者中选择了后者 ,投身中国农村改革和发展研究。很快,他以高水平学术成果赢得广泛声誉,1994年,他与几位志同道合者共同创办北京大学中国经济研究中心(并担任创始主任),其后改名为北京大学国家发展研究院(林毅夫担任名誉院长),成为中国的高水平学界思想库和政府高端智库。

林毅夫与同仁在北京大学中国经济研究中心(旧址)

2008年,林毅夫出任世界银行首席经济学家,成为世行历史上担此重任的发展中国家第一人。林毅夫始终致力于推动基于中国经验的理论创新。在世行任职期间,他正式提出“新结构经济学”理论,并将其定位为第三代发展经济学理论。2012年从世行卸任回国后,他进一步完善新结构经济学理论体系,出版《新结构经济学》等重要著作。2018年,他成为受中共中央国务院表彰的100位改革先锋之一,成为大时代背景下“知识分子与中国道路”的鲜活注脚。

2018年12月,在庆祝改革开放40周年大会上,林毅夫教授被授予改革先锋称号。

二、七十“再创业”

“林班”的文科教改实验

五年前,年近七十的林毅夫,毅然选择“再创业”——在北大创立新结构经济学实验班,学生们亲切地称之为“林班”。

2020年9月18日,首届北京大学新结构经济学实验班(林毅夫班)举办开班仪式并合影。

在这片“实验田”里,林毅夫用几十年积淀的学识与热情,将文科教育改革和中国经济学创新紧密结合,亲自设计课程、把脉方向、带领一批志在学术、胸怀理想的年轻人向着“道正、术高、业精、实求、事达”的目标迈进。

“林班”的特色,在于它不仅仅教经济学,更是在培养一种思考世界、理解现实、面向未来的能力。林毅夫强调,“因行得知,用知践行,唯成证知,知成一体”,他希望学生们既能掌握前沿的理论方法,又能脚踏实地把握中国和全球经济变迁背后的复杂原因,最终做到“学以致用,知成一体”,为国家和社会进步贡献力量。

林毅夫教授强调“实践”的重要性:“我们在发展中国家读书的目的是明理,明理的目的是推动国家和社会的进步。”

林毅夫坚信:21世纪的经济学大师,将在中国诞生。他带领“林班”探究新结构经济学的独特视角,强调理论要根植本土实际,不能简单照搬发达国家的模式。正因如此,新结构经济学把结构的内生性引入现有主流理论,让经济学理论真正能“接地气”、解难题。

学生们在“林班”课堂上,既讨论全球经济焦点,也敢于向提出最现实的难题:如何复苏经济?技术变革下如何不被淘汰……林毅夫都鼓励大家用“初生婴儿的眼睛”去观察世界,用科学方法寻找答案。

林毅夫教授与学生们交流

更难得的是,林毅夫坚持与学生一对一答疑、深入交流,每月组织聚餐讨论,把“传道授业解惑”落到实处。对于困惑中的学生,他总能以温和的耐心和现实的智慧指点迷津——既教大家如何做学问,更教大家如何做人。

学生们从最初的困惑、浮躁,逐渐走向深刻理解和自我超越。比如,学生黄卓楷曾以为经济学离不开复杂的数学模型,怀疑自己的潜力,但在林毅夫的引导下,他体会到真正重要的是对现实和因果的深刻洞察。叶子欣则受到“本体”“常无”等方法启发,学会用全新的视角理解现象,跳出理论窠臼。

“林班”成了北大文科教育改革的一个独特样本,在这里,经济学不仅是知识,更是一场现实与理想的对话,是一代代青年学子重新理解中国、重新拥抱世界的起点。

三、相信青年、笃信未来

致力于让经济学走出象牙塔

对于中国经济和青年一代,林毅夫始终怀有极大的信心。在被问及对获诺贝尔经济奖可能性的看法时,他表示,自己未必会获奖,但相信“跟着新结构经济学这条路走,未来获奖的,可能是你们这一代,或你们的下一代”。

他坦言,要想有中国经济学家斩获国际顶级荣誉,首先要培养出大批真正具有世界影响力的青年学者。这个目标并不容易实现,因为现有的国际学术话语权和学术标准,仍主要掌握在西方发达国家手中。但他依然坚信,“只要我们持续努力,扎根中国实际,不断创新,就一定会有属于中国经济学家的高光时刻”。

2022年6月,林毅夫教授作为嘉宾,在“你好!大学,北大名师聊专业”系列直播活动中,为高考学子讲解经济学专业,并分享关于大学专业、择校、择业相关的内容。

在林毅夫看来,主流经济学理论难以为发展中国家真正把脉开方。之所以提出“新结构经济学”理论,就是倡导经济理论要充分考虑各国的结构差异和要素禀赋,强调企业自生能力在经济成长中的微观基础。他希望,这套理论不仅能帮助中国,更能惠及全球更多国家,“推动发展中国家消除贫困,实现共同繁荣”。

在这样的信念下,他以一名学者的坚守和一名园丁的热忱默默耕耘,正如他对学生所嘱托的:

“只要民族尚未复兴,我们的责任就未完成;只要天下还有贫穷之人,就是我们自身仍在贫穷;只要天下还有苦难之人,便是我们自己还在苦难。这是北大人的胸怀,亦是北大人的毕生承诺……”

林毅夫教授与其著作“林毅夫讲习录丛书”《解惑集》《园丁集》,生动记录了他和学生之间的研习交流对话。

来源:“北京大学出版社”公众号